私の場合、「読書」と「勉強」「仕事」って、境界が判然としない場合がよくあります。完全に娯楽で読んでいると思っていた小説が入試指導に大変役立ったり、勉強している内容が面白すぎてほとんど娯楽になってしまったり(笑)。

先日、とあるカフェで勉強というか読書というか、まあそういう行為をしていた時の話。

そのカフェ、結構店舗面積が広いんですが、店内にやや不自然な階段が設けられていて、その小さな階段を下りたところにも客席が設けられています。

私が陣取っていた席はその階段の真横。楽しく読書をしていると、かなりご高齢の方が階段の方に近づいてこられました。杖を突いていらっしゃって、ちょっと歩き方も危うげです。

う〜ん、お声掛けして横に付き、お手を取った方がいいかなと思ったんですが、そうすることはこの御婦人の誇りを傷つけることになるかもしれません。私が店員だったら、瞬間的に横について「申し訳ございません。当店、おかしな構造になっておりまして、ご負担をおかけ致しております。」と話しかけつつ、お手を取ると思います。ただ、一般客である私がそうするのもなあ……。

そんな風に思っていると、おっとっと、案の定バランスを崩されました。思わず立ち上がって手を出そうとしたんですが、ご婦人がご自分でバランスを取り戻され、事なきを得ました。ふぅ。

で、安心して読書に戻ったんですが、ちょうどその時目にした熟語が「蹉跌」。現実と文字が思いっきりシンクロしていて思わず笑ってしまいました。

ここからは塾ブログらしく行きましょう。

三省堂『現代新国語辞典(第7版)』では次のように説明されています。

「蹉跌」(さてつ)

[漢語で]つまずいて倒れること。失敗して(・障害にあって)いきづまること。

[類]挫折・頓挫

さすがに小学生が知っておくべき言葉だとは思いませんが、中学生ぐらいなら知っていてもいいんじゃないでしょうか。

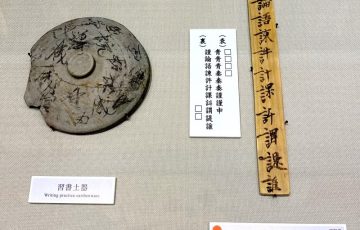

私が気になったのは、「蹉」および「跌」という漢字の意義。常識的に考えて、どちらも形声文字だと思いますよね。つまり「足」の部分が「意味」を、「差」「失」の部分が「音」を表すと考えるのが常識的。

でも、でも。何となく「差」「失」の部分にも「意味」が込められているように感じられてなりません。

先のご高齢のご婦人は、段「差」のところで、正常な歩行を「失」ったわけですから。早速愛用のiPhoneを取り出して、漢和辞典出動(笑)。

余談ですが、スマートフォンに信頼できる辞書が入っているというのは、どれほど人生を豊かにしてくれるか分かりません。いつでもどこでも即座に言葉が調べられることは、私にとって最高の幸福の一つ。大げさな奴だと笑わば笑え。

さて、今、iPhoneに入れている漢和辞典は、『三省堂漢辞海』『角川新字源』『旺文社漢字典』『漢検協会漢字辞典』『小学館例解学習漢字辞典』。

いずれの辞書を見ても、

「蹉」は「足を踏み外す、つまずく」の意。

「跌」は「足を踏み外す、つまずく」の意。

といったことが記されていまして、想像通りの結果です。『三省堂漢辞海』『角川新字源』は、あっさりと「形声文字で『差』は音」「形声文字で『失』は音」と説明するだけ。

ただ、『旺文社漢字典』はちょっと説明の趣が異なります。

「蹉」の解字:会意形声。足と差(くいちがう意)とから成る。

「跌」の解字:会意形声。足と失(テツは変化した音。あやまつ意)とで、「つまずく」意を表す。

だよねだよね!わが意を得たり!

もちろん「形声文字(意味+音)」の側面もあるけれど、やっぱり「会意文字(意味+意味)」の側面もあるよね、この二文字!

ということで、「蹉跌」という熟語、足が「差」のところでつまづいて、歩行を「失」うイメージで正しいと言ってよいと思います。

しばらく読書を続けていると、先の御婦人が階段をゆっくりと上がって来られました。今度は「蹉跌」なしに来られましたので、一安心。

勉強は街に転がっていますね。